夏至のはなし

- 2022年6月21日

- 読了時間: 3分

更新日:2023年2月2日

今日は夏至ですね。1年で昼が一番長い日となります。これは北半球でのことで、南半球では夜が一番長いことになりますね。

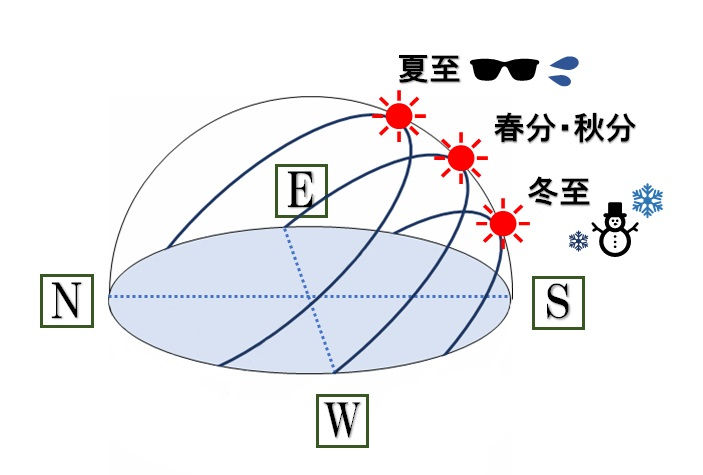

夏至とは二十四節気の1つです。

二十四節気は、春夏秋冬の4つの季節に分け、更に6つに分けて、交互に節気(せっき)と中気(ちゅうき)を設けています。冬至を起点に黄道を12等分した点が中気で、中気と中気の中間が節気となります。

※イラストがなくすみません。

古代では太陰暦(※)が使われていました。月の満ち欠けを1カ月(29.5日)とする暦の考え方です。1年は29.5×12=354日となるため、毎年11日ほどズレが生じますね。※因みに古代中国では様々な暦法を使っていました。

農作業などで季節を知る必要があるため、暦にズレが生じるのは不都合が生じて、戦国春秋時代に「二十四節気」が生まれたとか。因みに「二至二分」は殷代に出来たと言われてます。※殷代は紀元前1500年頃のことです。

中気について少し書いています。

夏至は夏が至ると書きます。東洋の陰陽観で考えるとするならば、「陽」が極まり陽気の頂点の日。この日を境に「陰」が増えて冬に向かっていくわけです。

こんなにジメジメな毎日で、これから夏本番なのにしっくりこない感じがありますが、二十四節気が定まった古代中国の都は黄河周辺(落陽)にあって、梅雨のない地域なのですよ。この時期の都は一番暑いようです。

さてさて、夏至についての大きな行事がアジアではなかったので、余り重要視していなかったのでしょうかね。なので暦について続けて書いてみようと思います。

中国の暦は、夏歴・殷暦・周歴など、様々な考えの暦がありましたが、殷代では、日・月・動物・植物の観察で暦を定めていたこともあったようです。王朝が変われば暦も変わることがありました。上記の暦の種類からも理解できると思いますが、二十四節気が定まった春秋時代は孔子が居た時代で戦乱の日々ですから大変な世の中です。このことからも暦は時代時代で政治を左右するほど重要視されていたと想像できますね。

また、現在の日本は太陰太陽暦を使用していますが、旧暦を必要とする慣習がありますね。「大安」「仏滅」などの「六曜」は冠婚葬祭などで未だに使われています。

暦は数字と切っても切れない関係があるのがわかりますよね?二十四節気だけでも数字で表現することは大変長くなるので、これはまたの機会にしますが、暦を知ると数字に魅了される機会が増え、自然現象が数字で表せることに大変驚くことがあります。科学者達が数字の虜になるのは、このような理由もあるように感じますね。※私の場合、もっと数字に強かったらと自分を残念に思います。(´×ω×`)

もっとシャキッとした内容にしたかったのに、纏まりのないブログになってしまいました。無駄に長いし飽きてしまう方もいるかもしれませんね。ご容赦ください。

で、最後に2033年問題があるのはご存知ですか?「中気」のない月が3回、2回ある月が2回あります。この様なことは前例がなく、対策も決まっていないようです。

旧暦の考え方が見直されたり、一時的な対策をとる1年になるのかな?と思ってみたり。果たして11年後はどうなっているのでしょうかね。

11年後の自分はどうなっていたいか?陽気盛んな夏至の日、未来を想像してみるのもよいかもしれません。

前の記事

コメント