土用丑の日

- 2022年7月23日

- 読了時間: 3分

更新日:2023年7月30日

今日は「土用丑の日」ですね。皆さんはウナギは食べましたぁ?

「土用丑の日」に、ウナギを食べること発案したのは「平賀源内」と言われてます。

ウナギの旬は冬なので、夏に売れないウナギ屋に「今日は丑の日!」という張り紙を貼らせたことから口コミで広がり、食べる習慣になったと伝えられています。

因みに万葉集にウナギを食していた歌がありますし、5000年前の貝塚でウナギの骨が発見さていますから、日本では古くからウナギを食べていたようですね。個人的によく訪れた、北マリアナ・ミクロネシア諸島でのウナギについても知りたいんですよね。ウナギは大変興味深い分野なんですよ。時間ができたら勉強したいです。

話が反れたので中国に関連した話に戻しますと、「土用の丑の日」は陰陽五行説の考えからきています。

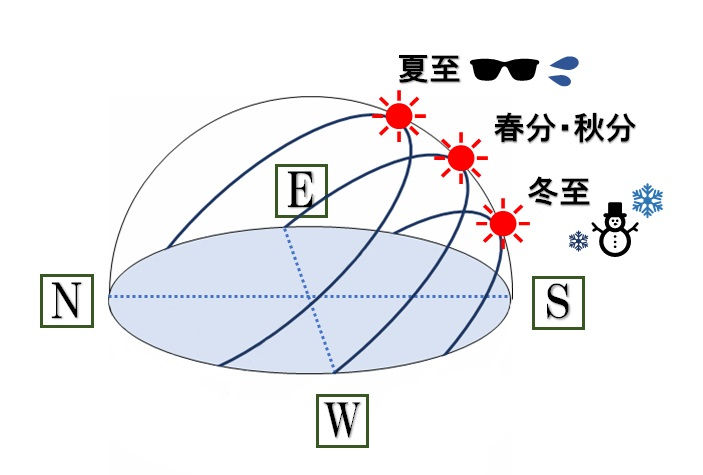

中国から伝来された陰陽五行説から説明をしますと、この世は「木火土金水」から成り立っているという思想です。五行の考えは「春=木」「夏=火」「金=秋」「水=冬」という四季に割り当てられています。

「土用」というのは、「春夏秋冬」を4つに分けた季節の終わり18日間のことを指しているだけなんです。

つまり「土用」は、年に4回あります!

※図を見ればすぐにわかりますかね?

特に夏の「土用」は暑いこともありますし現代人でも疲れが生じやすい時期です。

当時(江戸時代)は栄養が乏しく、更には水道・クーラー・冷蔵庫がない時代ですから、今より不調が多かった可能性が高いですね。

季節の変わり目なので、体調に気を付けた方が良いという意味になります。

また、土いじりをしない方が良いといわれている期間ですので、気になる方は色々と調べると面白いと思いますよ。

では「丑の日」というのは?

こちらは干支の2番目の「丑」と同じ。時刻や方位を表します。一般に十二支は、年で考えていると思いますが、日や時間でも表していきます。

日で考えた場合、12日間に1回は「丑の日」があるわけです。ですから18日間ある「土用」の期間に「丑の日」と重なる日が、「土用丑の日」ということなんですよ。

な~んんだ!って思いませんかぁ?

「丑の日」が2回ある年があるのは、上記のことからもわかりますよね。

ここからは私の勝手な想像になりますが、博学平賀源内が「易」や「陰陽五行」を知らない筈はないので、この時期に黒い物を食すことをあえて推奨したのでは?とも考えたりしてます。

実際はどうなんでしょうかねぇ。

※陰陽五行の説明は長くなるので、こちらはまたの機会に。

「土用丑の日」に「う」の付く食べ物をとる習慣があって様々な食べ物が伝えられています。「うどん」「うし」「うめぼし」などなど。これは古代中国から伝来された習慣というよりは、「う」という日本語の意味があるのでは?と思ったりしています。

さてさて、「土用」が終わると「立秋」となり暦では秋になりますが、実際は夏本番です!

この頃は疲れを感じている患者さんが多いです。定期的に来られてる方も大忙しで疲れ気味ですね。動けることで大忙しにしちゃってるんですけど、風邪もひかずパワフルに過ごしています。

鍼灸パワー?と仰ってくださり、大変ありがたいです。今日はウナギを食べてもっと元気になっちゃってくださいね。

※鰻重より鰻丼の方が好きです。

ドンブリは持ちやすいし食べやすい、コスパも良いですしね、、、

やっぱり小市民ですかね?(*´ڡ`○)

前の記事

HP

blog

コメント